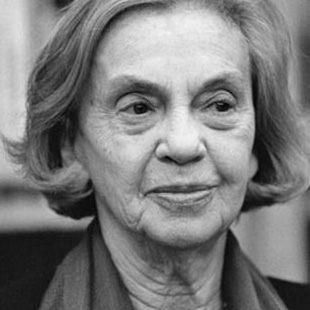

Romancista e ensaísta português, natural de Melo (Gouveia), nasceu a 28 dejaneiro de 1916 e morreu a 1 de março de 1996, em Lisboa.

Estudou no Seminário do Fundão, entre 1926 e 1932, vindo a abandoná-lo paracompletar os estudos liceais. Licenciou-se em Filologia Clássica naUniversidade de Coimbra onde, durante a segunda metade dos anos trinta,tomaria contacto com um neorrealismo emergente, formado, entre outrasinfluências, na leitura de romancistas brasileiros.

A partir dos anos 60, o seu ensaísmo revela o contacto com o existencialismo,reflexão filosófica que marcará uma conversão profunda numa novelística cujo ponto de viragem se anunciara com a publicação de Aparição (Prémio Camilo Castelo Branco) e que atingirá plena maturidade em Alegria Breve. As sombras tutelares de Sartre, Camus ou Malraux, enquanto angustiada indagação existencialista

sobre a condição humana, determinam então uma escrita que,tendo como precursor um mestre como

Raul Brandão, assume até ao limite da vertigem, e raiando o patético, a dissolução do género romanesco, levando para primeiro plano a voz de um ser pensante, um ininterrupto monólogo interior

ampliado a partir de um eixo temático onde predomina a inquietação metafísica e existencial.

Aparição:

Com "Aparição" Vergílio Ferreira pretendeu tornar o homem visível a si mesmo. Para o autor, o que se vê melhor é aquilo que não se vê, porque « o que está mais perto dos olhos, são os olhos e aos olhos ninguém os vê».

A “Aparição”, o romance de Vergílio Ferreira, publicado em 1959, começa com um prenúncio de tragédia: Alberto Soares, o personagem do romance, chega a Évora como novo professor do liceu. Um homem de luto, sombrio e descrente ainda a refazer-se da morte do pai, acaba de entrar numa cidade católica, branca e luminosa, deixando adivinhar que a sua relação com a cidade não será fácil.

A “Aparição”, o romance de Vergílio Ferreira, publicado em 1959, começa com um prenúncio de tragédia: Alberto Soares, o personagem do romance, chega a Évora como novo professor do liceu. Um homem de luto, sombrio e descrente ainda a refazer-se da morte do pai, acaba de entrar numa cidade católica, branca e luminosa, deixando adivinhar que a sua relação com a cidade não será fácil.

Pelo caminho, vai retratar a sociedade fechada e com várias classes sociais de uma pequena cidade provinciana em plena ditadura fascista. Mas, fundamentalmente, vai colocar em causa a relação do homem consigo mesmo.

O homem estava completamente só, sem céu, nem inferno, nem eternidade após a morte, mas em busca de sentido para a vida assim mesmo.

Vergílio Ferreira torna-se intérprete dessa interrogação existencial, subjectiva sobre a realidade a transporta-a para a “Aparição”.

Estrutura e Análise da obra:

Esta obra pode ser dividida em três partes: o prólogo, a história em si em vinte e cinco capítulos e o epílogo. No prólogo, Alberto Soares, o nosso protagonista, encontra-se no presente e começa a refletir sobre a sua vida. No início do primeiro capítulo ele começa a contar-nos a história da sua vida, por meio de uma analepse. Ele conta acerca da sua estadia em Évora e como nesse período de tempo (um ano letivo) ficou a lecionar nessa terra e conheceu pessoas com quem discutiu e aprofundou as suas teorias relacionadas com a existência; a procura da sua pessoa e da sua aparição.

Criou também uma relação com uma mulher, Sofia, que era dominadora e mais tarde deixou de dar importância a Alberto, passando a concentrar a sua atenção em Bexiguinha, que tinha idéias/teorias parecidas às de Alberto;e criou uma relação amor ódio com Ana, a irmã de Sofia. Ambos discutiam acerca das teorias existenciais do autor e ela desvalorizava e valorizava em simultâneo a lógica deste.

Ao longo do livro temos dificuldade em saber se Ana gosta ou desgosta de Alberto visto estar constantemente a convidá-lo para que a acompanhe e, ao mesmo tempo, contra as suas idéias. No livro, o próprio Alberto questiona-se a si próprio se certos personagens, como Ana, estão a favor ou contra ele. Existe ainda outra personagem, também irmã de Sofia, que é Cristina. Esta criança excepcional tocava piano de forma magnífica, algo que acalmava Alberto.

Ao longo do livro entramos ainda numa 2ª analepse onde o autor se recorda de um passado ainda mais distante. Esse passado, normalmente relacionado com a família, relata-nos o que o levou a ter estas teorias filosóficas, sendo as mais importantes a morte do pai e do seu cão.

Talvez Alberto, o herói que alcançou a sua aparição, possa ser visto como um alter-ego de Vergílio Ferreira, pois se o autor escreveu sobre estas teorias, é porque também ele pensou sobre elas. O termo "aparição" significa exatamente a revelação instantânea de si a si próprio. Romance neo-realista escrito em 1959. Narrador-personagem Alberto Soares

O único filho solteiro do Dr. Álvaro Soares, médico e lavrador e de D.Susana. Tem dois irmãos: Tomás, engenheiro agrónomo e lavrador, casado com Isaura, tem dez filhos e é o preferido do pai; Evaristo, o preferido da mãe, é o mais novo, tem o curso geral dos liceus, é casado com Júlia, filha de um industrial rico, e tem um filho. (Recensão critica de Nuno Pinheiro, criada para a disciplina de Português) Nasceu na Serra da Estrela. Vive uma infância em comunhão com a Natureza aliada à figura materna, como princípio gerador da vida.

É na montanha que Alberto encontra a proteção que o une à figura paterna, sobrepondo a presença serrana à fragilidade da forma humana. Após a morte do pai ele abandona a serra e passa a viver na cidade.

Évora representa para ele a materialização do seu conflito interior e o drama de existir.

Personagens:

ALBERTO SOARES:

Alberto Soares, o protagonista na Aparição de Vergílio Ferreira, procura compreender a realidade da sua existência. Busca a descoberta da pessoa que há em cada um de nós e a revelação de si a si próprio. Vive atormentado, considerando que a verdade da vida "é uma criação", mas que esta não se aprende se "soluciona como uma doença". Apesar da ligação a Sofia, Alberto, como existencialista não crê no poder da paixão, mas considera que o homem é responsável pela sua paixão. Mas tudo isto angustia-o, pois vê-se condenado em cada instante a inventar o homem.

SOFIA:

Sofia é provocadora e sensual, o seu amor é feito de entusiasmo, de desespero e de loucura.Desde criança que se revela difícil, desafiando tudo e todos, as convenções sociais e morais e a própria vida,tentando o suicídio. A personagem Sofia é aquela que leva até ao fim as consequências de estar no mundo.Dotada de excessiva energia, preferia o absoluto da destruição. Isto pode observar-se quando a irmã parte o braço de uma boneca e ela destrói os brinquedos um a um.Tudo nela é enigma, com comportamentos, muitas vezes, desconcertantes. O próprio canto, em Sofia, como a sua personalidade, é, simultaneamente, sedutor e violento.

ANA:

Ana, a filha mais velha do Dr. Moura, revela-se, para Alberto, de uma enorme grandeza. Inquieta, parece, até certo momento, aceitá-lo e compreendê-lo, embora resista à sua notícia "messiânica". A sua sabedoria seduz o professor. Ana possui cabelos longos e lisos, face magra, olhar vivo. Está casada com Alfredo Cerqueira. Como não pode ter filhos, Ana revela-se frustrada, transferindo o seu potencial de amor materno para a Cristina. Com a morte de Cristina, num desastre, transforma o seu comportamento. Ela representa a angústia metafísica e a integridade, com o regresso ao equilíbrio interior. Consegue encontrar a paz de espírito quando, tempos depois, adopta os dois filhos do Bailote, que se suicidara.

CRISTINA:

Cristina é uma menina de 7 anos, admirável, de cabelo loiro. Tocava o "Nocturno 20" de Chopin divinamente. Cristina é só arte. É criança e não questiona ainda a vida, revelando, com a sua música, um mundo maravilhoso de harmonia. A sua inocência tornará presente "o mundo do prodígio e da grandeza".Cristina é uma aparição maravilhosa. A sua música tem, para o narrador, o dom da revelação. Morrerá tragicamente ao regressar de Redondo, mas a sua imagem, a sua música e o silêncio da morte será para sempre uma amargura, presente na memória de Alberto.

CAROLINO:

Carolino, o Bexiguinha, primo do Engenheiro Chico, é também uma personagem importante nesta acção,quer pelo louco assassinato de Sofia, quer sobretudo pela sua fascinação pela morte como criação.

O existencialismo presente na obra:

A questão existencialista surge dentro do neorrealismo luso e das próprias tendências do escritor. Para ele, somente a arte pode salvar o homem do peso da existência, por isso, tem, no romance, um lugar especial e demarcado concedido à música que exprime, na obra, cadência, fugacidade, transcendência e o puro absoluto. O fardo de viver é amenizado pela natureza, com montanhas e planícies, oceanos e marés. O sentido cósmico simboliza, no existencialismo, a ideia de permanência. No pensamento existencialista que habita a mente de Alberto há um deus que o perturba constantemente e, disso sobejam interrogações sobre a fugacidade da vida, da própria condição humana e dos problemas que ela carrega de forma tão profundamente abissal. E nesse emaranhado, ele tenta mostrar que a vida é uma “coisa” maravilhosa e que o reconhecimento da morte ajuda a perceber o que de extraordinário se perde quando se perde a vida.

Modernismo:

O início do século XX foi um momento de crise aguda, de dissolução de muitos valores. Os artistas reagiram ao ceticismo social, marcado por um laxismo próximo do «laissez-faire, laissez-passer» através da agressão cultural, pelo sarcasmo, pelo exercício gratuito das energias individuais, pela sondagem, a um tempo lúcida e inquieta, das regiões virgens e indefinidas do inconsciente, ou então pela entrega à vertigem das sensações, à grandeza inumana das máquinas, das técnicas, da vida gregária nas cidades.

No início deste século as minorias criadoras manifestaram-se por impulsos de ruptura com as diversas ordens vigentes. As forças da aventura romperam as crostas das camadas conservadoras e tentaram redescobrir o mundo através da redescoberta da linguagem estética.

Na área da poesia recusam-se os temas poéticos já gastos, as estruturas vigentes da poética ultrapassada. A arte entra numa dimensão-outra: os objectos não-estéticos e o dia-a-dia na sua dimensão multiforme entram na arte. Recusa-se o código linguístico convencional e, sob o signo da invenção, surgem novas linguagens literárias: desde a desarticulação deliberada até à densamente metafórica, quase inacessível ao entendimento comum.

É a toda esta recusa, desejo de ruptura e redescoberta do mundo através da linguagem estética que se chama modernismo ou movimento modernista. No caso português, o modernismo pode ser considerado um movimento estético, em que a literatura surge associada às artes plásticas e por elas influenciada.

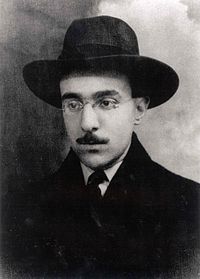

Fernando Pessoa:

Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, em junho de 1888, e morreu em novembro de 1935, na mesma cidade, aos 47 anos. A sua última frase foi escrita na cama do hospital, em inglês, com a data de 29 de Novembro de 1935: ‘I know not what tomorrow will bring’ (Não sei o que o amanhã trará).

Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, em junho de 1888, e morreu em novembro de 1935, na mesma cidade, aos 47 anos. A sua última frase foi escrita na cama do hospital, em inglês, com a data de 29 de Novembro de 1935: ‘I know not what tomorrow will bring’ (Não sei o que o amanhã trará).

Os seus poemas mais conhecidos foram assinados pelos heterónimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, além de um semi-heterónimo, Bernardo Soares, que seria o próprio Pessoa, um ajudante de guarda-livros da cidade de Lisboa e autor do ‘Livro do Desassossego’, uma das obras fundadoras da ficção portuguesa no século 20.

Além de exímio poeta, Fernando Pessoa foi um grande criador de personagens. Mais do que meros pseudónimos, os seus heterónimos foram personagens completos, com biografias próprias e estilos literários díspares. Álvaro de Campos, por exemplo, era um engenheiro português com educação inglesa e com forte influência do simbolismo e futurismo. Ricardo Reis era um médico defensor da monarquia e com grande interesse pela cultura latina. Alberto Caeiro, embora com pouca educação formal e uma posição anti-intelectualista (cursou apenas o primário), é considerado um mestre. Com uma linguagem direta e com a naturalidade do discurso oral, é o mais profícuo entre os heterónimos. São seus ‘O Guardador de Rebanhos’, ‘O Pastor Amoroso’ e os ‘Poemas Inconjuntos’.

Além de exímio poeta, Fernando Pessoa foi um grande criador de personagens. Mais do que meros pseudónimos, os seus heterónimos foram personagens completos, com biografias próprias e estilos literários díspares. Álvaro de Campos, por exemplo, era um engenheiro português com educação inglesa e com forte influência do simbolismo e futurismo. Ricardo Reis era um médico defensor da monarquia e com grande interesse pela cultura latina. Alberto Caeiro, embora com pouca educação formal e uma posição anti-intelectualista (cursou apenas o primário), é considerado um mestre. Com uma linguagem direta e com a naturalidade do discurso oral, é o mais profícuo entre os heterónimos. São seus ‘O Guardador de Rebanhos’, ‘O Pastor Amoroso’ e os ‘Poemas Inconjuntos’.

Em virtude do tamanho, alguns poemas tiveram apenas trechos publicados. Eis a lista baseada no número de citações obtidas.

Liberdade

Ai que prazer

Não cumprir um dever,

Ter um livro para ler

E não fazer!

Ler é maçada,

Estudar é nada.

Sol doira

Sem literatura

O rio corre, bem ou mal,

Sem edição original.

E a brisa, essa,

De tão naturalmente matinal,

Como o tempo não tem pressa...

Livros são papéis pintados com tinta.

Estudar é uma coisa em que está indistinta

A distinção entre nada e coisa nenhuma.

Quanto é melhor, quanto há bruma,

Esperar por D.Sebastião,

Quer venha ou não!

Grande é a poesia, a bondade e as danças...

Mas o melhor do mundo são as crianças,

Flores, música, o luar, e o sol, que peca

Só quando, em vez de criar, seca.

Mais que isto

É Jesus Cristo,

Que não sabia nada de finanças

Nem consta que tivesse biblioteca...

Fernando Pessoa, in "Cancioneiro"

Análise do poema "Liberdade": É um poema ortónimo, ou seja, escrito por Fernando Pessoa em seu próprio nome e aborda um tema raras vezes abordado pelo poeta de modo tão explicito: a liberdade humana.

Não cumprir um dever,

Ter um livro para ler

E não fazer!

Ler é maçada,

Estudar é nada.

Sol doira

Sem literatura

O rio corre, bem ou mal,

Sem edição original.

E a brisa, essa,

De tão naturalmente matinal,

Como o tempo não tem pressa...

Livros são papéis pintados com tinta.

Estudar é uma coisa em que está indistinta

A distinção entre nada e coisa nenhuma.

Quanto é melhor, quanto há bruma,

Esperar por D.Sebastião,

Quer venha ou não!

Grande é a poesia, a bondade e as danças...

Mas o melhor do mundo são as crianças,

Flores, música, o luar, e o sol, que peca

Só quando, em vez de criar, seca.

Mais que isto

É Jesus Cristo,

Que não sabia nada de finanças

Nem consta que tivesse biblioteca...

Fernando Pessoa, in "Cancioneiro"

À primeira vista trata-se de uma abordagem leve e divertida ao tema. Essa é claramente a sensação que se tem ao ler o poema. "Ai que prazer / Não cumprir um dever" - uma leveza simples e recta, que fala de como é bom não ter deveres, ou tê-los e não os cumprir, numa rebeldia com que sonham todas as crianças.

Há uma chave para desvendar este poema "Liberdade". Mas essa chave curiosamente não está no poema, mas apenas referenciada nele de modo indirecto. Está numa citação que Pessoa nunca colocou, mas que devia vir logo a seguir ao título. No manuscrito original Pessoa escreve debaixo do titulo do poema: "(Falta uma citação de Séneca)".

Séneca foi um filósofo do Séc. I, um estóico preocupado com a ética. Não nos alongaremos com a análise da vida deste filósofica, mas citaremos dois principios dele que nos interessam para a compreensão do poema "Liberdade". Dizia Séneca que o cumprimento do dever era um serviço à humanidade. Para ele o destino estava predestinado, o homem pode apenas aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas apenas a aceitação lhe pode trazer a liberdade.

Séneca foi um filósofo do Séc. I, um estóico preocupado com a ética. Não nos alongaremos com a análise da vida deste filósofica, mas citaremos dois principios dele que nos interessam para a compreensão do poema "Liberdade". Dizia Séneca que o cumprimento do dever era um serviço à humanidade. Para ele o destino estava predestinado, o homem pode apenas aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas apenas a aceitação lhe pode trazer a liberdade.

Tudo o que antes parecia ligeiro, agora é intensamente irónico. Fernando Pessoa pensa o contrário do que diz o seu poema. Se ele diz que bom é não cumprir um dever, ele pensa o contrário, que o dever é essencial para a liberdade, se o homem quiser ser livre, terá de se submeter ao cumprimento do dever que lhe é imposto.

O poeta é um fingidor.

Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente.

Fernando Pessoa

Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente.

Esta composição poética é uma esplêndida síntese do que Pessoa pensava sobre a génese e a natureza da poesia. Podemos, pois, considerá-lo como uma verdadeira "arte poética".

O assunto do poema desenvolve-se em três partes lógicas, que correspondem a cada uma das estrofes.

Na primeira parte, o primeiro verso contém a ideia fundamental do poema, na frase de tipo axiomático "o poeta é um fingidor", que, logo a seguir, é explicado, ou confirmado, por meio de uma particularização centrada na dor.

Na segunda parte do poema, o poeta alude à fruição artística da parte do leitor. Este não sente a dor real (inicial), que o poeta sentiu, nem a dor imaginária (dor em imagens) que o poeta imaginou, ao ser artífice do poema, nem a dor que eles (leitores) têm, mas só a que eles não têm. Isto é, o que o leitor sente é uma quarta dor que se liberta do poema, que é interpretado à maneira de cada leitor.

Há na segunda estrofe referência a quatro dores: a dor sentida (real), a dor fingida pelo poeta, a dor real do leitor e a dor lida (dor intelectualizada que provém da interpretação do leitor e que é objecto da sua fruição.

A terceira parte do poema, como a própria expressão "E assim" prenuncia, constitui uma espécie de conclusão: o coração (símbolo da sensibilidade) é um comboio de corda sempre a girar nas calhas da roda (que o destino fatalmente traçou) para entreter a razão. Há aqui uma referência à função lúdica da poesia, que começa na fruição de que o próprio poeta goza, no acto da criação artística.

Análise Externa:

A rima é sempre cruzada, apresentando uma certa irregularidade nos versos 1º e 3º da última estrofe. Notar os dois pares rimáticos fingidor/dor e razão/coração, em que se poderá ver uma certa intenção expressiva, se relacionarmos razão com fingidor e o coração com dor: ficariam assim em lugar de destaque, bem marcados os dois pólos de criação poética – as sensações e o fingimento.

Sonho. Não Sei quem Sou

Sonho. Não sei quem sou neste momento.

Durmo sentindo-me. Na hora calma

Meu pensamento esquece o pensamento,

Minha alma não tem alma.

Se existo é um erro eu o saber. Se acordo

Parece que erro. Sinto que não sei.

Nada quero nem tenho nem recordo.

Não tenho ser nem lei.

Lapso da consciência entre ilusões,

Fantasmas me limitam e me contêm.

Dorme insciente de alheios corações,

Coração de ninguém.

Fernando Pessoa, in "Cancioneiro"

Durmo sentindo-me. Na hora calma

Meu pensamento esquece o pensamento,

Minha alma não tem alma.

Se existo é um erro eu o saber. Se acordo

Parece que erro. Sinto que não sei.

Nada quero nem tenho nem recordo.

Não tenho ser nem lei.

Lapso da consciência entre ilusões,

Fantasmas me limitam e me contêm.

Dorme insciente de alheios corações,

Coração de ninguém.

Fernando Pessoa, in "Cancioneiro"

1ª estrofe:

Sonha, se perdendo de sua identidade;

Tem incertezas sobre sua identidade que não se aquieta;

Quando sonha deixa de pensar, e nem alma deseja ter.

Intertextualidade Fernando Pessoa transpassa a ideia de que não é preciso pensar para existir, apenas sentir.

Ideia: a realidade se dá a partir do pensar. Os sentidos e sonhos enganam.

"Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos."

"Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos."

2ª estrofe:

Se deixa cair no esquecimento, a vida lhe parece um erro;

Considera-se vazio e não tem desejos, recordações e nenhum destino.

3ª estrofe:

Pensamento dramático que serve de conclusão para lamentar de si próprio;

Diz que dentro dele vive um coração abandonado por todos, alheio a todos os outros corações.

O poema abrange a solidão e o abandono. Existe nele um conflito entre a realidade e os sonhos (sonhado e real, presente e futuro).Desconhece seu verdadeiro eu, que é dividido, fragmentado, fazendo com que

busque pela sua identidade. Suas palavras servem como espelho de sua alma, e as frases são de um homem irracional, triste e deixado sozinho por opção e também pelo destino.

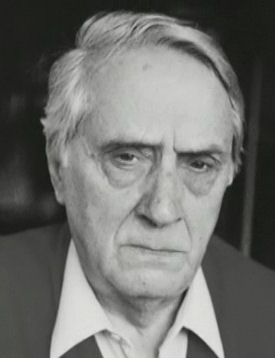

António Geodeão:

Biografia

Criança precoce, aos 5 anos escreve os primeiros poemas e aos 10 decide completar "Os Lusíadas" de Camões. No entanto, a par desta inclinação flagrante para as letras, quando, ao entrar para o liceu Gil Vicente, toma pela primeira vez contacto com as ciências, desperta nele um novo interesse, que se vai intensificando com o passar dos anos e se torna predominante no seu último ano de liceu.

Apesar da intensa actividade científica, Rómulo de Carvalho não esquece a arte das palavras e continua, sempre, a escrever poesia. Porém, não a considerando de qualidade e pensando que nunca será útil a ninguém, nunca tenta publicá-la, preferindo destruí-la.

Só em 1956, após ter participado num concurso de poesia de que tomou conhecimento no jornal, publica, aos 50 anos, o primeiro livro de poemas Movimento Perpétuo. No entanto, o livro surge como tendo sido escrito por outro, António Gedeão, e o professor de física e química, Rómulo de Carvalho, permanece no anonimato a que se votou.

A dedicação à ciência e à sua divulgação e história não fica por aqui, sendo uma constante durante toda a sua a vida. De facto, Rómulo de Carvalho não parou de trabalhar até ao fim dos seus dias, deixando, inclusive trabalhos concluídos, mas por publicar, que por certo vêm engrandecer, ainda mais, a sua extensa obra científica.

Apesar da intensa actividade científica, Rómulo de Carvalho não esquece a arte das palavras e continua, sempre, a escrever poesia. Porém, não a considerando de qualidade e pensando que nunca será útil a ninguém, nunca tenta publicá-la, preferindo destruí-la.

Só em 1956, após ter participado num concurso de poesia de que tomou conhecimento no jornal, publica, aos 50 anos, o primeiro livro de poemas Movimento Perpétuo. No entanto, o livro surge como tendo sido escrito por outro, António Gedeão, e o professor de física e química, Rómulo de Carvalho, permanece no anonimato a que se votou.

Pedra Filosofal

Eles não sabem que o sonho

é uma constante da vida

tão concreta e definida

como outra coisa qualquer,

como esta pedra cinzenta

em que me sento e descanso,

como este ribeiro manso

em serenos sobressaltos,

como estes pinheiros altos

que em verde e oiro se agitam,

como estas aves que gritam

em bebedeiras de azul.

eles não sabem que o sonho

é vinho, é espuma, é fermento,

bichinho álacre e sedento,

de focinho pontiagudo,

que fossa através de tudo

num perpétuo movimento.

Eles não sabem que o sonho

é tela, é cor, é pincel,

base, fuste, capitel,

arco em ogiva, vitral,

pináculo de catedral,

contraponto, sinfonia,

máscara grega, magia,

que é retorta de alquimista,

mapa do mundo distante,

rosa-dos-ventos, Infante,

caravela quinhentista,

que é cabo da Boa Esperança,

ouro, canela, marfim,

florete de espadachim,

bastidor, passo de dança,

Colombina e Arlequim,

passarola voadora,

pára-raios, locomotiva,

barco de proa festiva,

alto-forno, geradora,

cisão do átomo, radar,

ultra-som, televisão,

desembarque em foguetão

na superfície lunar.

Eles não sabem, nem sonham,

que o sonho comanda a vida,

que sempre que um homem sonha

o mundo pula e avança

como bola colorida

entre as mãos de uma criança.

In Movimento Perpétuo, 1956

Análise crítica do poema Pedra Filosofal:

O tema deste extenso poema é o cântico ao sonho, entendido como a mola do progresso e da evolução do ser humano ao longo dos séculos. Ou seja, o sonho é o elemento que leva o Homem a fazer avançar o Mundo, a superar-se continuamente. Por outro lado, o sonho “é uma constante da vida”.

O título do poema – Pedra Filosofal – remete para a alquimia, isto é, para a substância que se adicionava aos metais pobres para serem transformados em ouro. Assim, com este título, António Gedeão associa o sonho humano à magia dos alquimistas, sugerindo que aquele, qual pedra filosofal, transforma em ouro as fraquezas e as pequenas ambições humanas.

O sonho é tão frequente, concreto e definido na vida como diversas outras coisas: uma pedra, um ribeiro, os pinheiros, as aves, etc. Estas diversas comparações que surgem no início do texto sugerem que o sonho é uma coisa simples e, ao mesmo tempo, complexa, porque é muito difícil de definir; sugerem ainda que algo abstracto e subjectivo pode ser transformado em algo tão concreto e definido como outra coisa qualquer.

Os sonhos podem ser “mansos” ou “sobressaltados”; estão relacionados com algo grandioso e envolvidos pela ideia da esperança constante (por exemplo, a metáfora dos “pinheiros altos”: a cor verde poderá remeter para a eterna “juventude” ou para o renovar constante e para a esperança em torno do sonho, enquanto a altura poderá sugerir a liberdade desse ideal, a ausência de horizontes ou limites para o sonho, como o céu por onde voam as aves).

É o sonho que leva ao progresso humano em diversas áreas: a Arte (a pintura, a arquitectura, a música, o teatro, a dança); a Técnica e a Tecnologia (a cisão do átomo, o radar, o foguetão…); a Geografia e a História, a Indústria.

Antes de concluir que, sempre que o Homem sonha, consegue alcançar algo melhor do que aquilo que conhece, António Gedeão não deixa de criticar todos aqueles que não sonham, pois não sabem que o sonho comanda as suas vidas. Em suma, sem sonho não há vida, sem sonho a vida não tem sentido.

O título do poema – Pedra Filosofal – remete para a alquimia, isto é, para a substância que se adicionava aos metais pobres para serem transformados em ouro. Assim, com este título, António Gedeão associa o sonho humano à magia dos alquimistas, sugerindo que aquele, qual pedra filosofal, transforma em ouro as fraquezas e as pequenas ambições humanas.

O sonho é tão frequente, concreto e definido na vida como diversas outras coisas: uma pedra, um ribeiro, os pinheiros, as aves, etc. Estas diversas comparações que surgem no início do texto sugerem que o sonho é uma coisa simples e, ao mesmo tempo, complexa, porque é muito difícil de definir; sugerem ainda que algo abstracto e subjectivo pode ser transformado em algo tão concreto e definido como outra coisa qualquer.

Os sonhos podem ser “mansos” ou “sobressaltados”; estão relacionados com algo grandioso e envolvidos pela ideia da esperança constante (por exemplo, a metáfora dos “pinheiros altos”: a cor verde poderá remeter para a eterna “juventude” ou para o renovar constante e para a esperança em torno do sonho, enquanto a altura poderá sugerir a liberdade desse ideal, a ausência de horizontes ou limites para o sonho, como o céu por onde voam as aves).

É o sonho que leva ao progresso humano em diversas áreas: a Arte (a pintura, a arquitectura, a música, o teatro, a dança); a Técnica e a Tecnologia (a cisão do átomo, o radar, o foguetão…); a Geografia e a História, a Indústria.

Antes de concluir que, sempre que o Homem sonha, consegue alcançar algo melhor do que aquilo que conhece, António Gedeão não deixa de criticar todos aqueles que não sonham, pois não sabem que o sonho comanda as suas vidas. Em suma, sem sonho não há vida, sem sonho a vida não tem sentido.

Lágrima de preta

Encontrei uma preta

que estava a chorar,

pedi-lhe uma lágrima

para a analisar.

Recolhi a lágrima

com todo o cuidado

num tubo de ensaio

bem esterilizado.

Olhei-a de um lado,

do outro e de frente:

tinha um ar de gota

muito transparente.

Mandei vir os ácidos,

as bases e os sais,

as drogas usadas

em casos que tais.

Ensaiei a frio,

experimentei ao lume,

de todas as vezes

deu-me o que é costume:

nem sinais de negro,

nem vestígios de ódio.

Água (quase tudo)

e cloreto de sódio.

António Gedeão

Análise do poema:

Tema: Condenação do racismo

Assunto: O sujeito poético analisa uma lágrima de uma preta, testa de maneira científica e chega à conclusão que essa lágrima é igual a todas as outras.

O teste da lágrima: Este poema é como que um relatório científico, elaborado através de uma experiência feita com uma lágrima de uma mulher preta.

A figura principal é uma mulher preta que o sujeito poético encontrou a chorar nalgum lado “Encontrei uma preta/ que estava a chorar, (…)” (v.v. 1-2). Este ao observar esta cena, pede-lhe uma lágrima para a analisar de uma forma científica, daí a presença, no texto, de diversos termos científicos.

Exs: “(…)num tubo de ensaio bem esterilizado(…)” (v.v. 7-8)

“Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, (…)” (v.v. 13-14)

Trata-se, assim, de uma análise química que o sujeito poético vai fazer à lágrima, seguindo um certo método experimental:

. Começa por recolher a lágrima e coloca-a num tubo de ensaio esterilizado“Recolhi a lágrima/ com todo o cuidado/num tubo de ensaio/bem esterilizado.” (v.v. 5-8), para que esta não ficasse contaminada e os resultados modificados.

. Seguidamente a lágrima é observada cuidadosamente “Olhei-a de um lado,/ do outro e de frente: (…)” (v.v. 9-10) igualando-a com uma gota transparente “(…) tinha um ar de gota/ muito transparente.” (v.v. 11-12).

. Depois começa a análise experimental, recorrendo a vários reagentes “Mandei vir os ácidos,/ as bases e os sais,/ as drogas usadas/ em casos que tais.” (v.v. 13-16) e a processos experimentais “Ensaiei a frio,/ experimentei ao lume (…)” (v.v. 17-18) e repetiu-os várias vezes, como se deve fazer em todas as experiências químicas “(…)de todas as vezes” (v. 19).

. Após as repetições da mesma experiência o resultado foi sempre o mesmo“(…)deu-me o que é costume: (…)” (v.20), ou seja, a lágrima desta mulher negra tem uma constituição igual à de uma pessoa branca ou de outra cor: é constituída por água e cloreto de sódio “Água (quase tudo)/ e cloreto de sódio.” (v.v. 23-24) e não apresenta sinais de negro ou de ódio“Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio.” (v.v. 21-22).

. Conclusão: Este poema é para nos mostrar que somos todos iguais independentemente da nossa cor de pele. Facto que ele demonstrou com a inexistência de diferenças entre a composição química entre aquela lágrima e a de outras pessoas de outras cores (que se supõe que o sujeito poético já tenha analisado para poder comparar e retirar as suas conclusões).

Manuel Alegre

Manuel Alegre

Manuel Alegre de Melo Duarte nasceu a 12 de Maio de 1936 em Águeda. Estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde foi um activo dirigente estudantil. Apoiou a candidatura do General Humberto Delgado. Dirigiu o jornal A Briosa, foi redactor da revista Vértice e colaborador de Via Latina.

A sua tomada de posição sobre a ditadura e a guerra colonial levam o regime de Salazar a chamá-lo para o serviço militar em 1961, sendo colocado nos Açores, onde tenta uma ocupação da ilha de S. Miguel, com Melo Antunes. Em 1962 é mobilizado para Angola, onde dirige uma tentativa pioneira de revolta militar. É preso pela PIDE em Luanda, em 1963, durante 6 meses. Na cadeia conhece escritores angolanos como Luandino Vieira, António Jacinto e António Cardoso. Colocado com residência fixa em Coimbra, acaba por passar à clandestinidade e sair para o exílio em 1964.

Passa dez anos exilado em Argel, onde é dirigente da Frente Patriótica de Libertação Nacional. Aos microfones da emissora A Voz da Liberdade, a sua voz converte-se num símbolo de resistência e liberdade. Entretanto, os seus dois primeiros livros, Praça da Canção (1965) e O Canto e as Armas (1967) são apreendidos pela censura, mas passam de mão em mão em cópias clandestinas, manuscritas ou dactilografadas. Poemas seus, cantados, entre outros, por Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire e Luís Cília, tornam-se emblemáticos da luta pela liberdade. Regressa finalmente a Portugal em 2 de Maio de 1974, dias após o 25 de Abril.

Ser ou não ser

Qualquer coisa está podre no Reino da Dinamarca.

Se os novos partem e ficam só os velhos

e se do sangue as mãos trazem a marca

se os fantasmas regressam e há homens de joelhos

qualquer coisa está podre no Reino da Dinamarca.

Apodreceu o sol dentro de nós

apodreceu o vento em nossos braços.

Porque há sombras na sombra dos teus passos

há silêncios de morte em cada voz.

Ofélia-Pátria jaz branca de amor.

Entre salgueiros passa flutuando.

E anda Hamlet em nós por ela perguntando

entre ser e não ser firmeza indecisão.

Até quando? Até quando?

Já de esperar se desespera. E o tempo foge

e mais do que a esperança leva o puro ardor.

Porque um só tempo é o nosso. E o tempo é hoje.

Ah se não ser é submissão ser é revolta.

Se a Dinamarca é para nós uma prisão

e Elsenor se tornou a capital da dor

ser é roubar à dor as próprias armas

e com elas vencer estes fantasmas

que andam à solta em Elsenor.

Manuel Alegre

No poema “Ser ou não ser” de Manuel Alegre é recorrente a ideia da submissão a um poder totalitário e opressivo. Criada esta sugestão do clima desagradável e apodrecido que dominou o reino, o sujeito poético passa a enumerar as circunstâncias que contribuíram para a progressiva derrocada (três primeiras estrofes); de seguida questiona-se e questiona-nos sobre a necessidade de manter essa situação (ideia realçada não só pela dupla pergunta retórica de cariz anafórico, mas também por ser usado um monóstico que se destaca graficamente das outras estrofes: uma quintilha, duas quadras e uma nona) para, na última estrofe, explorar as duas possibilidades sugeridas pelo título.

A negatividade que se apossou desse país está dependente da confluência de três situações: a emigração ou o exílio forçado (“os novos partem e ficam só velhos”); a guerra (“se do sangue as mãos trazem a marca”) e a submissão (“os fantasmas regressam e há homens de joelhos”). Tal cenário é intensificado pela aliteração contínua das sibilantes e das nasais associada à disforia inerente aos vocábulos “fantasmas”, “sangue” e “velhos”. Decorrente da confluência desses fatores, o sujeito poético plural – “nós” – tem consciência que não é só o país que está “podre”, também os seres humanos perderam o ânimo – “o sol” e “o vento” já que esses dois elementos são essenciais para a frutificação de vida na Terra.

A Dinamarca funciona, então, como uma prisão e “Elsenor” é a “capital da dor”. Para inverter ou reverter essa situação é necessário abdicar da “submissão”, “roubar à dor as próprias armas” para vencer os “fantasmas/que andam à solta em Elsenor”. Este apelo lancinante à “revolta” intensifica-se com o encavalgamento dos versos na última estrofe, com a agressividade inerente ao uso sistemático daquelas aliterações e acumulação de frases, por vezes, apenas justapostas ou unidas pela conjunção coordenada copulativa “e”.

O poema acaba por funcionar como uma sobreposição de dois planos: o distante “Reino da Dinamarca” e o momento presente do sujeito poético plural. Os traços negativos da Dinamarca são, então, projetados no espaço do sujeito poético que, mais do que rever-se nessas circunstâncias, as atualiza ao substituir a expressão “os fantasmas” por “estes fantasmas”, dando corpo a estas sombras, retirando-as do campo abstrato em que se incluíam no início.

Coisa Amar Contar-te longamente as perigosas coisas do mar. Contar-te o amor ardente e as ilhas que só há no verbo amar. Contar-te longamente longamente. Amor ardente. Amor ardente. E mar. Contar-te longamente as misteriosas maravilhas do verbo navegar. E mar. Amar: as coisas perigosas. Contar-te longamente que já foi num tempo doce coisa amar. E mar. Contar-te longamente como doi desembarcar nas ilhas misteriosas. Contar-te o mar ardente e o verbo amar. E longamente as coisas perigosas. Manuel Alegre